СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ NOTSCRIBBLER

По Руси:

Вологодская область

Мультимедийная история о том, чем примечательны Вологда, Тотьма, Череповец, Кириллов и Ферапонтово.

Кружевная столица Русского Севера, один из наиболее сохранившихся крупных городов, известных своим деревянным и каменным зодчеством.

Индустриальный центр области и ее крупнейший по площади город. Несмотря на свой статус, Череповец занимает последнее место в моем персональном рейтинге городов Вологодчины.

Город мореходов и купцов, на деньги которых были построены необычные храмы в виде кораблей. Родина Ивана Кускова – основателя русской крепости Форт-Росс в Калифорнии.

Кирилловская земля изобилует православными святынями, за что ее нередко называют Северной Фиваидой – аллюзия на одну из областей Древнего Египта, где жили христианские монахи-отшельники.

В соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря можно увидеть великолепно сохранившиеся фрески начала XVI века, созданные известным иконописцем Дионисием.

Вологодская область – это не столько про кружево, знаменитое масло, бессчетное количество во всех смыслах неповторимых храмов и различных музеев в честь сыновей этой земли, сколько про особую атмосферу настоящей Руси. Жизнь здесь течет размеренно, без спешки. Люди отзывчивы, на удивление дружелюбны – хамство на Вологодчине скорее исключение, чем правило.

Не всем моим планам на Вологодскую область было суждено воплотиться в жизнь: из-за проблем с транспортным сообщением между городами (об этом будет подробно написано ниже) не удалось посмотреть Устюжну, Великий Устюг, Вытегру и Белозерск. Но несмотря на эти и другие не менее существенные трудности, сюда хочется вернуться снова, чтобы в полной мере открыть все тайны Вологодской земли.

Не всем моим планам на Вологодскую область было суждено воплотиться в жизнь: из-за проблем с транспортным сообщением между городами (об этом будет подробно написано ниже) не удалось посмотреть Устюжну, Великий Устюг, Вытегру и Белозерск. Но несмотря на эти и другие не менее существенные трудности, сюда хочется вернуться снова, чтобы в полной мере открыть все тайны Вологодской земли.

...там, где резной палисад

там, где резной палисад

Своеобразным предисловием к эпичному повествованию о том, с какими приключениями мне пришлось добираться до Вологды, о том, что удалось там посмотреть, будет короткая справка о песне-символе этого города. Проникнитесь атмосферой, прослушайте хотя бы фрагмент:

Я специально выбрала не ставшее в свое время хитом исполнение Владимира Нечаева конца 1950-х годов, а не всесоюзно известную версию «Песняров». Мне нравится академичная манера пения Нечаева и гармоничное сопровождение народного оркестра.

К «Песнярам» же текст и ноты попали фактически по разнарядке в 1970-м году. Мол, что вы там все про зубров, про Беловежскую пущу, а давайте-ка что-то такое, что покажет близость народов Советского Союза, что-то братское давайте, хватит уже про Беларусь. Так исходная версия получила попсовую инструментовку и горластых, эстрадно-народных солистов. Невзыскательному слушателю понравилось.

Что касается текста, то тут есть свои забавные особенности. Например, несмотря на типичную для Вологды деревянную застройку, резной палисад не является ее характерной особенностью. Существует версия, что единственным зданием города с резным палисадом в 1950-1970-е годы был кожно-венерологический диспансер.

К «Песнярам» же текст и ноты попали фактически по разнарядке в 1970-м году. Мол, что вы там все про зубров, про Беловежскую пущу, а давайте-ка что-то такое, что покажет близость народов Советского Союза, что-то братское давайте, хватит уже про Беларусь. Так исходная версия получила попсовую инструментовку и горластых, эстрадно-народных солистов. Невзыскательному слушателю понравилось.

Что касается текста, то тут есть свои забавные особенности. Например, несмотря на типичную для Вологды деревянную застройку, резной палисад не является ее характерной особенностью. Существует версия, что единственным зданием города с резным палисадом в 1950-1970-е годы был кожно-венерологический диспансер.

Нет времени читать текст полностью? Вот спойлер!

В Вологду я отправляюсь в самое опасное по степени учиняемого беспредела время, а именно в канун Нового года. Вечером тридцатого декабря нахожу цифру четырнадцать на одном из вагонов поезда Москва-Воркута и захожу внутрь. Жаркий спертый воздух ударяет в лицо. Веселье начинается сразу же, как только я добираюсь до своего места в конце вагона – дальше только туалеты. Вижу коренастого типа, который размещает свои крупногабаритные, вкусившие московской грязи пожитки прямо на моей уже застеленной полке. Реплика законного возмущения тонет в мощном речитативе сударыни снизу, которая защищает коренастого – он, мол, только на минутку положил свое барахло на мою постель, чтобы совершить конечный рывок и доставить коробку (в которой, к слову, могло бы поместиться как минимум две таких, как я) на верхнюю, багажную полку. И ладно бы, если такое отношение коренастый проявлял ко всем и ко всему без исключения. Так нет же, свою постель он заботливо свернул, чтоб уберечь от посягательств сомнительной чистоты матраса. Но приключение с коренастым было не главным пунктом моей развлекательной программы.

Так называемым гвоздем ночного шоу выступил алкоголик, которого каким-то образом пропустили в вагон. Нет, он не был буйным, но распространял такие ароматы, что, пожалуй, ночь в туалете, от которого меня отделяла тонкая стенка, была бы куда более комфортной. Существование алконавта было весьма сносным до того момента, пока он не снял обувь. По всему вагону мгновенно разнесся яркий, непередаваемый ни одним эпитетом шмон пропитавшихся потом носков – рискну предположить, как минимум недельной свежести, если в этом случае вообще корректно говорить о свежести. Тут на помощь явился герой с освежителем воздуха (интересно, откуда он взял средство? неужели позаимствовал из туалета?) и, закрыв рукавом толстовки половину лица, в позе отважного пожарного начал «тушить» очаг распространения ароматов. Это смотрелось эпично.

Но настоящую благодарность я, наравне с другими жертвами «благоухающего» пассажира, испытала тогда, когда парень заставил алконавта идти переодевать носки. Вот честно, награждала бы таких медалями. Алконавт вернулся минут через двадцать – все это время из туалета раздавались звуки, достойные лучших сцен Тарантино. Заботливые соседи по купе (какая редкость для наших дней) предложили ему спать на нижней полке, чтобы предотвратить падение несчастного с полутораметровой высоты.

– Неее назвайте мня мааааладым человеком! – подал голос алконавт.

– А как к вам обращаться? Дядя? – негодующие воскликнула женщина, предложившая оставить мужчину на нижней полке.

– Дядя, хочешь, я тебя расстрою? У тебя телевизор упал, – спокойно ответил парниша, гасивший освежителем очаг вони. Дело было в том, что алконавт вез с собой новый телевизор, но состояние не позволило ему разместить девайс как следует.

Так называемым гвоздем ночного шоу выступил алкоголик, которого каким-то образом пропустили в вагон. Нет, он не был буйным, но распространял такие ароматы, что, пожалуй, ночь в туалете, от которого меня отделяла тонкая стенка, была бы куда более комфортной. Существование алконавта было весьма сносным до того момента, пока он не снял обувь. По всему вагону мгновенно разнесся яркий, непередаваемый ни одним эпитетом шмон пропитавшихся потом носков – рискну предположить, как минимум недельной свежести, если в этом случае вообще корректно говорить о свежести. Тут на помощь явился герой с освежителем воздуха (интересно, откуда он взял средство? неужели позаимствовал из туалета?) и, закрыв рукавом толстовки половину лица, в позе отважного пожарного начал «тушить» очаг распространения ароматов. Это смотрелось эпично.

Но настоящую благодарность я, наравне с другими жертвами «благоухающего» пассажира, испытала тогда, когда парень заставил алконавта идти переодевать носки. Вот честно, награждала бы таких медалями. Алконавт вернулся минут через двадцать – все это время из туалета раздавались звуки, достойные лучших сцен Тарантино. Заботливые соседи по купе (какая редкость для наших дней) предложили ему спать на нижней полке, чтобы предотвратить падение несчастного с полутораметровой высоты.

– Неее назвайте мня мааааладым человеком! – подал голос алконавт.

– А как к вам обращаться? Дядя? – негодующие воскликнула женщина, предложившая оставить мужчину на нижней полке.

– Дядя, хочешь, я тебя расстрою? У тебя телевизор упал, – спокойно ответил парниша, гасивший освежителем очаг вони. Дело было в том, что алконавт вез с собой новый телевизор, но состояние не позволило ему разместить девайс как следует.

Во время восхождения алконавта на Эльбрус, а именно покорения верхней полки, стойкие женщины севера с боковушки смеялись над тем, каково это будет, когда тот проснется связанным. В итоге алконавт, используя все богатство русского языка, дважды отправлялся мыть ноги, чтобы не быть высаженным на ближайшей станции.

Однако из-за того, что выполнял он свои обещания не в полной мере добросовестно, около двух часов ночи его высадили. Сдали полиции все те же сердобольные соседи по купе. В два часа ночи явилась начальница поезда в сопровождении трех вооруженных полицейских.

– Вот, вот здесь на пассажира были жалобы, – указала начальница на купе с алконавтом.

– Так, в чем проблема? – спросил полицейский.

– Он нам мешает... Ладно, если бы он был только пьяным, но от него же... воняет! Мы его два раза отправляли ноги мыть, но это не помогло. У нас тут воздух закончился уже, вы что, не чувствуете? – воскликнула суровая воркутянка.

– Понятно, ноги воняют, что еще? Ведет себя агрессивно? – допытывался полицейский, пытаясь понять, зачем же его все– таки потревожили.

– У него телевизор чуть нам на голову не упал!

– Пришел умытый, мы обрадовались, а он опять начал вонять. Я сижу думаю, блин, дядя, камон, ну, ты серьезно? – негодовал герой с освежителем.

Пассажиры изливали свои жалобы недоумевающим полицейским как могли:

– Мы ж к нему со всей душой. Пьяный, но таким зайчиком сидел сначала... А потом этот запах. Невыносимо! – добавили с боковушки.

– Он в этих носках, наверное, месяц работал. Или бухал. Да и вообще, ему не носки, а ноги надо поменять!

Мирно посапывавший алконавт был разбужен блюстителями порядка.

– Вы пили сегодня?

– Нет, совсем не пил, – ответил алконавт. – Только разве что вчера пару капель, – добавил он, подумав некоторое время (и правда вчера, на часах ведь было уже два ночи).

– Пройдемте с нами.

– За что, ***, в чем моя вина?

– Ноги надо было помыть, когда мы по– хорошему просили, – хором ответили соседи по купе.

– Ах, вы еще и материтесь в общественных местах, – нашел весомую причину для высадки ароматного пассажира полицейский.

Алконавта увели. Его грех был только в том, что он вонял. Не встретить бедняге Новый год с семьей под «Иронию судьбы» на новом телеке, увы.

– Вот, вот здесь на пассажира были жалобы, – указала начальница на купе с алконавтом.

– Так, в чем проблема? – спросил полицейский.

– Он нам мешает... Ладно, если бы он был только пьяным, но от него же... воняет! Мы его два раза отправляли ноги мыть, но это не помогло. У нас тут воздух закончился уже, вы что, не чувствуете? – воскликнула суровая воркутянка.

– Понятно, ноги воняют, что еще? Ведет себя агрессивно? – допытывался полицейский, пытаясь понять, зачем же его все– таки потревожили.

– У него телевизор чуть нам на голову не упал!

– Пришел умытый, мы обрадовались, а он опять начал вонять. Я сижу думаю, блин, дядя, камон, ну, ты серьезно? – негодовал герой с освежителем.

Пассажиры изливали свои жалобы недоумевающим полицейским как могли:

– Мы ж к нему со всей душой. Пьяный, но таким зайчиком сидел сначала... А потом этот запах. Невыносимо! – добавили с боковушки.

– Он в этих носках, наверное, месяц работал. Или бухал. Да и вообще, ему не носки, а ноги надо поменять!

Мирно посапывавший алконавт был разбужен блюстителями порядка.

– Вы пили сегодня?

– Нет, совсем не пил, – ответил алконавт. – Только разве что вчера пару капель, – добавил он, подумав некоторое время (и правда вчера, на часах ведь было уже два ночи).

– Пройдемте с нами.

– За что, ***, в чем моя вина?

– Ноги надо было помыть, когда мы по– хорошему просили, – хором ответили соседи по купе.

– Ах, вы еще и материтесь в общественных местах, – нашел весомую причину для высадки ароматного пассажира полицейский.

Алконавта увели. Его грех был только в том, что он вонял. Не встретить бедняге Новый год с семьей под «Иронию судьбы» на новом телеке, увы.

|  |  |  |

Кликните на фото, чтобы рассмотреть его

Вологда встретила меня ранним утром. Тьма стояла кромешная – до рассвета и, следовательно, до открытия музеев оставалось еще несколько часов. Идею прийти на заселение в свое предварительно зарезервированное временное жилище (не хотелось провести последний день 2019 года верблюдом с тяжелым рюкзаком за спиной) воплотить удалось лишь отчасти.

Бытует мнение, что наиболее оскорбительным для русской женщины является обращение к ней словом «женщина» (ну а как иначе? госпожа? мадам? сударыня?). Так вот, за гостиничной стойкой грозно возвышалась администатор, которая уже вошла в те лета, когда называть ее «девушкой» при всем желании было бы куда большим кощунством. Однако она, видимо, ежедневно претерпевая подобное унижение и чувствуя себя жертвой дискриминации, решила идти на опережение и мстить гостям, называя их по фамилии.

– Долголаптева, ну мы же с вами все обсудили. Не переживайте, заселим. Приходите после двенадцати. Что? Рюкзак оставить? Хм, хм... Ах, вы еще иностранка (примечание: когда я слышу подобные фразы, чувствую себя отважной афроамериканкой, отправившейся на поиски борща, медведей и водки к московитам). Где ваша миграционная карта? Как не нужна? Правда? Ну ладно, все равно оставьте мне свой паспорт, нужно сделать копию всех страниц.

Паспорт не оставила, а вот рюкзак все же разместила на одной из полок абсолютно пустой камеры хранения. Затем отправилась исследовать еще спящий город. Пушистый чистый снег нарядной шапкой скрывал убожество детищ хрущевского проекта – да, в Вологде есть не только мимимишные деревянные домики, но и стильная, по ГОСТу избавленная от буржуазных излишеств типовая застройка. Еще один значимый недостаток города, который сразу же бросился в глаза, – его неприспособленность для пешеходов. Зебры рассекают дорогу в самых неожиданных местах, вынуждая пешехода либо ходить зигзагами, сжигая лишние калории со своей филейной части, либо нарушать закон, бросаясь под колеса проезжающих автомобилей.

Дохожу до Вологодского кремля. Темно и безлюдно. Неоновый свет от трона Деда Мороза диссонирует с наследием минувших веков. Радуясь хрустящему снегу, дохожу до «мужика с конем» – так в интернетах окрестили памятник Константину Батюшкову. А по-моему, он не так уж и плох: река, березы, храмы – поэтично!

Бесцельно побродив по территории кремля я, повинуясь безапелляционному требованию желудка, отправилась на поиски подходящего кафе. Ну а потом понеслось!

Бытует мнение, что наиболее оскорбительным для русской женщины является обращение к ней словом «женщина» (ну а как иначе? госпожа? мадам? сударыня?). Так вот, за гостиничной стойкой грозно возвышалась администатор, которая уже вошла в те лета, когда называть ее «девушкой» при всем желании было бы куда большим кощунством. Однако она, видимо, ежедневно претерпевая подобное унижение и чувствуя себя жертвой дискриминации, решила идти на опережение и мстить гостям, называя их по фамилии.

– Долголаптева, ну мы же с вами все обсудили. Не переживайте, заселим. Приходите после двенадцати. Что? Рюкзак оставить? Хм, хм... Ах, вы еще иностранка (примечание: когда я слышу подобные фразы, чувствую себя отважной афроамериканкой, отправившейся на поиски борща, медведей и водки к московитам). Где ваша миграционная карта? Как не нужна? Правда? Ну ладно, все равно оставьте мне свой паспорт, нужно сделать копию всех страниц.

Паспорт не оставила, а вот рюкзак все же разместила на одной из полок абсолютно пустой камеры хранения. Затем отправилась исследовать еще спящий город. Пушистый чистый снег нарядной шапкой скрывал убожество детищ хрущевского проекта – да, в Вологде есть не только мимимишные деревянные домики, но и стильная, по ГОСТу избавленная от буржуазных излишеств типовая застройка. Еще один значимый недостаток города, который сразу же бросился в глаза, – его неприспособленность для пешеходов. Зебры рассекают дорогу в самых неожиданных местах, вынуждая пешехода либо ходить зигзагами, сжигая лишние калории со своей филейной части, либо нарушать закон, бросаясь под колеса проезжающих автомобилей.

Дохожу до Вологодского кремля. Темно и безлюдно. Неоновый свет от трона Деда Мороза диссонирует с наследием минувших веков. Радуясь хрустящему снегу, дохожу до «мужика с конем» – так в интернетах окрестили памятник Константину Батюшкову. А по-моему, он не так уж и плох: река, березы, храмы – поэтично!

Бесцельно побродив по территории кремля я, повинуясь безапелляционному требованию желудка, отправилась на поиски подходящего кафе. Ну а потом понеслось!

Куда сходить, что посмотреть и

где поесть в Вологде?

где поесть в Вологде?

Вологодский кремль

Возводился Иваном Грозным в XVI веке и по начальной задумке должен был превзойти Московский кремль аж в два раза: Грозный хотел основать в Вологде столицу русской опричнины. Грандиозное строительство прекратилось после того, как на царя с вершины возводящегося Софийского собора упал не то кирпич, не то балка. Царь счел это дурным предзнаменованием и отказался от амбициозных планов.

В музеях кремля можно посмотреть разнообразные экспозиции: древнерусское искусство, народные промыслы, краеведение и этнография. Посвященная природе Вологодского края выставка понравилась мне своей интерактивностью: я потрогала мех разных зверей, послушала запись пения птиц, чучела которых сидели на ветках за стеклом. Узнала пару интересных фактов об обитателях леса. Например, заяц может «спрятаться» от лисы, закрыв животом лапы: шкурке запах не присущ, а вот лапам – да. А у кабана жесткая, пуленепробиваемая шкура: чтобы его убить, охотники должны попасть точно между глаз.

В музеях кремля можно посмотреть разнообразные экспозиции: древнерусское искусство, народные промыслы, краеведение и этнография. Посвященная природе Вологодского края выставка понравилась мне своей интерактивностью: я потрогала мех разных зверей, послушала запись пения птиц, чучела которых сидели на ветках за стеклом. Узнала пару интересных фактов об обитателях леса. Например, заяц может «спрятаться» от лисы, закрыв животом лапы: шкурке запах не присущ, а вот лапам – да. А у кабана жесткая, пуленепробиваемая шкура: чтобы его убить, охотники должны попасть точно между глаз.

Домик Петра I

В XVII-XVIII веках здесь жила семья купца Гутмана. Ей выпала честь аж пять раз принимать у себя в гостях Петра Великого: благодаря сообщению с Архангельском, главным портом страны до строительства Санкт-Петербурга, Вологда была красивым, экономически развитым городом.

Позже этот дом войдет в историю, став еще и первым вологодским музеем, открытым в 1885 году. Сегодня там хранятся оригинальные личные вещи императора, мебель и предметы быта XVIII века.

Если на входе вы заденете головой висящий колокольчик, это будет означать, что ваш рост соответствует росту Петра I. Сотрудники музея признались, что ведут свой реестр высоких посетителей. Чем не повод для гордости?

Позже этот дом войдет в историю, став еще и первым вологодским музеем, открытым в 1885 году. Сегодня там хранятся оригинальные личные вещи императора, мебель и предметы быта XVIII века.

Если на входе вы заденете головой висящий колокольчик, это будет означать, что ваш рост соответствует росту Петра I. Сотрудники музея признались, что ведут свой реестр высоких посетителей. Чем не повод для гордости?

Музей «Вологодская ссылка»

В этом деревянном доме начала ХХ века молодой Иосиф Джугашвили провел в ссылке 117 дней. Будущий Сталин (из воска, конечно же) сидит за книгами в каморке на втором этаже – да, приковывающий внимание, но все же не главный экспонат музея. Так как в дореволюционной России Вологда была этакой «подстоличной Сибирью», популярным местом ссылки инакомыслящих (не только русских, но и представителей других национальностей, в частности сюда в огромных количествах отправляли на перевоспитание поляков), этот музей интересен своей документальной непопсовостью. Здесь работает толковый экскурсовод, хорошо погруженный в исторический контекст (наверно, для массового посетителя стоило бы давать немного меньше деталей, хотя мне было очень интересно). Луначарский, Савинков, Богданов, Бердяев, Молотов (Скрябин), Ульянова, Сталин – можете заранее готовить вопросы по этим вологодским ссыльным. Ну и еще здесь можно купить бюстик последнего упомянутого персонажа (тссс).

Спасо-Прилуцкий монастырь

Один из крупнейших монастырей Русского Севера. Был основан в конце XIV века Дмитрием Прилуцким, учеником Сергия Радонежского. В монастыре бывали Иван III и Иван Грозный: цари брали из храма икону (Иван III) и крест (Иван IV) перед походом на Казань. В ХХ веке большевики отдали сооружения монастыря под дом инвалидов, военные склады, тюрьму. В своем исконном статусе монастырь заработал лишь в 1990-х годах.

Поклонникам творчества Константина Батюшкова будет полезно знать, что на территории монастыря находится могила поэта.

Поклонникам творчества Константина Батюшкова будет полезно знать, что на территории монастыря находится могила поэта.

Шаламовский дом

Этот дом XVIII века предназначался для священнослужителей епархии. Но в народе он известен в большей степени благодаря тому, что здесь родился и рос Варлам Шаламов, автор «Колымских рассказов» и «Четвертой Вологды». Хотя на выставке проясняются отдельные детали жизненного и творческого пути писателя, у меня до сих пор не укладывается в голове, как выходец из религиозной среды (отец держал мальчика в ежовых рукавицах, строго следил за нравственным воспитанием сына) мог стать убежденным троцкистом. Ясно одно: Шаламов не был антисоветчиком, несмотря на пафос своих рассказов. По этому поводу он даже написал письмо в редакцию «Литературной газеты», чтобы дать отпор клеветникам, воспользовавшихся его именем и произведениями для своих гнусных пропагандистских целей.

Этажом выше находится неплохая коллекция западноевропейской и русской живописи XVII-XIX веков. Весьма неплохо для регионального города!

Этажом выше находится неплохая коллекция западноевропейской и русской живописи XVII-XIX веков. Весьма неплохо для регионального города!

Музей «Мир забытых вещей»

Пожалуй, один из атмосфернейших музеев не только Вологды, но и вообще большей части русских городов, в которых я была. В этом эффектном деревянном доме Засодимского в воссозданных интерьерах XIX века собраны милые вещички, большая часть из которых сегодня как пережиток буржуазного прошлого уже забыта, не находит применения в повседневной жизни.

Слабо вам без помощи Гугла описать сонетку, жардиньерку, жирандоль и рассказать, как их использовали? Ушедшая эпоха оживает, когда включают музыкальную шкатулку, созданную более двухсот лет назад. Загадывайте желание!

Кроме постоянной экспозиции на первом этаже, посмотрите выставку портретов из дворянских усадеб Вологодской губернии, а также экспозицию о Константине Батюшкове.

Слабо вам без помощи Гугла описать сонетку, жардиньерку, жирандоль и рассказать, как их использовали? Ушедшая эпоха оживает, когда включают музыкальную шкатулку, созданную более двухсот лет назад. Загадывайте желание!

Кроме постоянной экспозиции на первом этаже, посмотрите выставку портретов из дворянских усадеб Вологодской губернии, а также экспозицию о Константине Батюшкове.

|  |  |

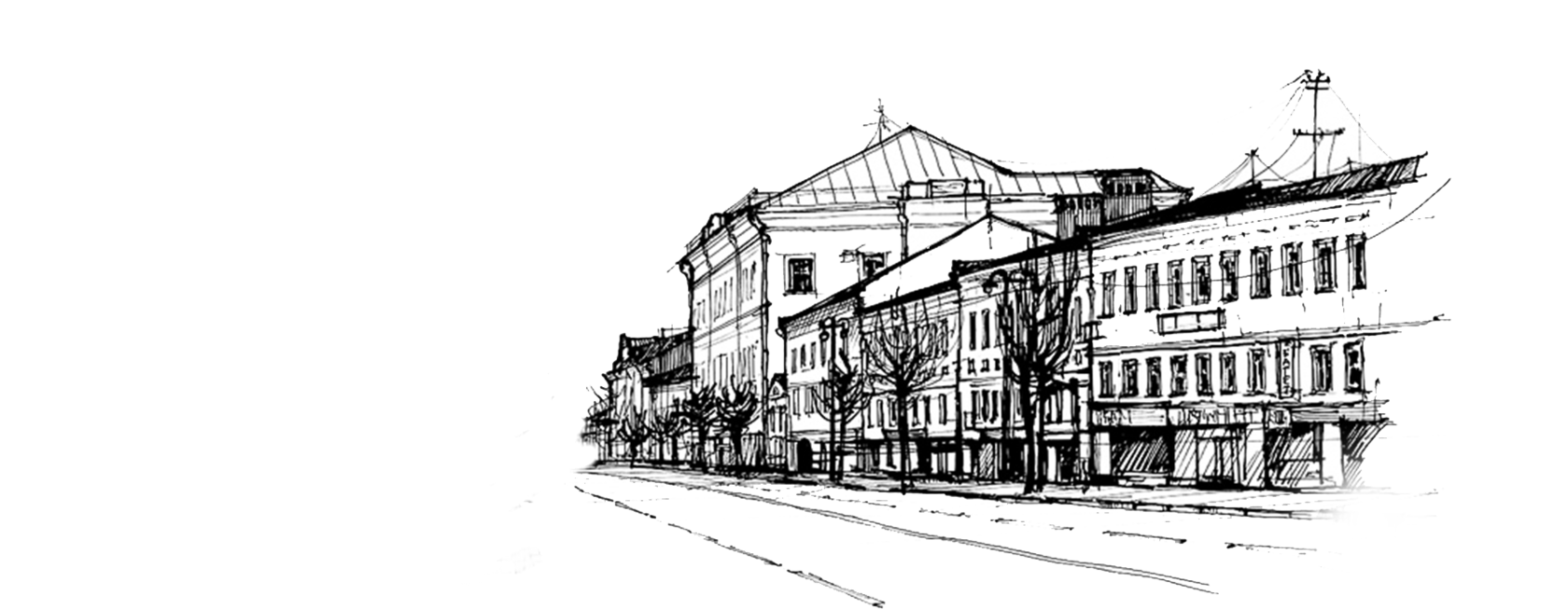

Вологда деревянная

или где искать традиционное вологодское деревянное зодчество

Осмотр традиционной деревянной застройки начинайте с улицы Герцена: на ней расположены красивые деревянные домики XVIII-XIX веков, а в домиках – музеи. Вы наверняка пройдете мимо Музея дипломатического корпуса. Мимо потому, что он закрыт с начала 2000-х годов (жаль, в России не так много музеев истории дипломатии), но его размах, колонны, стилевая выдержанность поражают и сегодня. Известно, что в 1918 году, когда немцы шли на Петроград, все посольства были перемещены в Вологду. Этот дом с колоннами заняла американская дипломатическая миссия.

Чуть дальше, по той же стороне улицы, вы увидите дом купца Левашова в стиле ампир (первая половина XIX века). О семье Левашовых писал Гиляровский (да, король репортажа родился в Вологде) в своих мемуарах.

Чуть дальше, по той же стороне улицы, вы увидите дом купца Левашова в стиле ампир (первая половина XIX века). О семье Левашовых писал Гиляровский (да, король репортажа родился в Вологде) в своих мемуарах.

Музей «Литература. Искусство. Век ХХ» посвящен двум талантливым вологжанам – поэту Николаю Рубцову (если вы плохо знакомы с его творчеством, песня «Букет» с первой строчкой «я буду долго гнать велосипед» что-нибудь да скажет) и композитору Валерию Гаврилину. Здесь я впервые услышала вОлОгОдский гОвОр с акцентированной буквой «о». Да, не забудьте сфотографироваться с необычным памятником букве «О» возле Вологодского кремля.

Если эта тема настолько захватит, что вам захочется увидеть еще больше деревянных домиков, отправляйтесь в этнографический музей «Семенково». Здесь под открытым небом представлены девятнадцать построек русской деревни конца XIX – начала ХХ веков из разных районов Вологодчины: избы, амбары, ледник, баня, часовня. Это интересно и с практической точки зрения: если приедете до полудня, научитесь готовить знаменитое масло с ореховым вкусом, валять валенки, да и вообще проведете день по образцу местного жителя со всеми его заботами и обязанностями.

Если эта тема настолько захватит, что вам захочется увидеть еще больше деревянных домиков, отправляйтесь в этнографический музей «Семенково». Здесь под открытым небом представлены девятнадцать построек русской деревни конца XIX – начала ХХ веков из разных районов Вологодчины: избы, амбары, ледник, баня, часовня. Это интересно и с практической точки зрения: если приедете до полудня, научитесь готовить знаменитое масло с ореховым вкусом, валять валенки, да и вообще проведете день по образцу местного жителя со всеми его заботами и обязанностями.

Что насчет перекуса?

Не нужно объяснять, что вологодскому хипстеру в гастрономическом плане особо негде развернуться. Однако я могу выделить несколько заведений на разный вкус и кошелек, которые определенно заслуживают вашего внимания.

Coffee Cake

Приятное хиповое заведение с вкусными завтраками. Московские цены и большие порции. Листать книги, сидеть на мягком диване, пить кофе на соевом молоке? Вам сюда.

Адрес: ул. Мира, 8

Адрес: ул. Мира, 8

Прилуцкий дворик

Дешево и вкусно – готовят при вас, а не разогревают позавчерашнее непонятно что. Маст визит, если проголодаетесь после визита в Спасо-Прилуцкий монастырь.

Адрес: ул. Колхозная, 14Ка

Адрес: ул. Колхозная, 14Ка

Столовая

Классика жанра. Об эстетике говорить не приходится, да и чистота столовых приборов не вызывает доверия – запасайтесь влажными салфетками. Вкус сносен.

Адрес: Бабушкина площадь, 4

Адрес: Бабушкина площадь, 4

Верещагинъ

На случай, если вам невтерпеж выгулять вечернее платье. Но мой вам совет: наденьте свитшот и отправьтесь в «Додо Пиццу» на улице Ленина – там красиво и кинотеатр недалеко.

Адрес: ул. Герцена, 2А

Адрес: ул. Герцена, 2А

Коротко о главном:

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет

Вологда идеально подходит для отдыха от крупных городов. Конечно, сервис здесь далеко не европейский, но этого и не нужно. Тихий, спокойный городок с низкой застройкой прошлых веков, отличающийся разнообразием тематических музеев и однообразием фенотипов жителей города– красота! Неудивительно, что эта земля подарила такое количество талантливых людей, сегодня известных всей стране и за ее пределами.

Раскошеливаемся

Поездка в Вологду не самое дешевое удовольствие. Одни хостелы и гостиницы влетят вам в такую копеечку, что в следующий раз подумаете, не поехать ли и впрямь в бездуховную Европу (может, конечно, этот взлет был обусловлен новогодними праздниками?).

Инстадивам не понравится

...потому что для Вологды нужно иметь хотя бы минимальный уровень культурного развития и понимание того, что Русский Север – это не ванильный Прованс. Да, здесь не кормят свежими устрицами и не поят Chateau de Fontenill, да и вообще все заведения либо напоминают жалкую пародию красивой жизни, либо пропагандируют стиль «хлебни – отпустит». Но ведь в путешествие отправляются не за этим (по крайней мере, не в первую очередь) или я не права?

ФЕРАПОНТОВО,

КИРИЛЛОВ

ФЕРАПОНТОВО,

КИРИЛЛОВ

Снова ранний подъем. Шесть будильников методично и последовательно трезвонят и успешно добиваются поставленной задачи – бренное тело поднято, а значит, сегодня я все-таки еду в Кириллов. Включенный в стоимость проживания добровольно-принудительный завтрак начнется только через час, когда я уже буду трястись в ревущем автобусе (иным способом до Кириллова из Вологды не добраться), сидя возле треснувшего стекла, норовящего впиться мне в лицо своими осколками после ближайшей колдобины. Факт отсутствия завтрака вгоняет меня в уныние: черт бы побрал эти мерзкие, абсолютно непригодные к употреблению автовокзальные лепешки и не менее противный растворимый кофе! За несколько дней я уже привыкла сибаритствовать, набивая утром желудок малосовместимыми блюдами (творог, куриные биточки, оливье, фрукты, торт, кофе, морс, йогурт, сырная нарезка и т.д. и т.п. – и все это в один присест!). Рискну даже предположить, что за несколько дней я восполнила годовую норму микроэлементов и других полезных веществ. Правда, до сих пор мучает вопрос, как моя пищеварительная система ежедневно осиливала такой подвиг, если в течение предыдущих четырех месяцев она проходила испытание, своими условиями напоминавшее голодомор 1930-х?

|  |  |  |  |

Нет времени читать текст полностью? Вот спойлер!

Всю дорогу (три часа – сто тридцать километров) я сплю. Резкий толчок – и убаюкивающее уррр-уррр-уррр затихает. Приехали. Автостанция напоминает модернизированный каменный сарай с соответствующей табличкой. Отполированный ботинками посетителей толстый слой льда превращает станцию в неприступную крепость. Пробираюсь к входу на полусогнутых ногах, выставив руки перед собой на случай падения.

Кассир говорит, что последний автобус до Вологды отходит в шесть. До Ферапонтова вообще не добраться, разве что в четверг проходным автобусом в восемь вечера. Сегодня, увы, не четверг, так что единственный возможный вариант – такси. Понимаю, что нужно спешить, чтоб увидеть все запланированное. Снова опасный выход на лед, и вот я уже шагаю по глубоким сугробам в направлении Кирилло-Белозерского монастыря – если тут и была нормальная дорога для пешеходов, то, вероятно, только летом: мне же предлагалось либо месить толщи снега (зато напрямую), либо шагать по оживленной проезжей части (спасибо, такая бесславная кончина не для меня).

В сердцах думаю, что это худшая поездка в моей жизни (пару часов спустя мое мнение изменится если на диаметрально противоположное, то, по крайней мере, на близкое по тональности к таковому).

Кассир говорит, что последний автобус до Вологды отходит в шесть. До Ферапонтова вообще не добраться, разве что в четверг проходным автобусом в восемь вечера. Сегодня, увы, не четверг, так что единственный возможный вариант – такси. Понимаю, что нужно спешить, чтоб увидеть все запланированное. Снова опасный выход на лед, и вот я уже шагаю по глубоким сугробам в направлении Кирилло-Белозерского монастыря – если тут и была нормальная дорога для пешеходов, то, вероятно, только летом: мне же предлагалось либо месить толщи снега (зато напрямую), либо шагать по оживленной проезжей части (спасибо, такая бесславная кончина не для меня).

В сердцах думаю, что это худшая поездка в моей жизни (пару часов спустя мое мнение изменится если на диаметрально противоположное, то, по крайней мере, на близкое по тональности к таковому).

Впереди маячат какие-то опустевшие, забитые досками гаражи – иду к ним, потому что там есть хоть какое-то подобие дороги. Вскоре вижу и крепостную стену монастыря. Ну наконец-то. Некогда оптимистично настроенная, я окончательно осознала, что русскому туризму не встать с колен как минимум ближайшие лет пятьдесят.

Кирилло-Белозерский монастырь считается «отцом» монастырей Русского Севера. Это один из самых крупных по площади монастырей Европы. Он был основан в конце XIV века монахом Кириллом Белозерским, учеником Сергия Радонежского. Монастырь находился под опекой Ивана Грозного: царь был убежден, что своим рождением он обязан молитвам братии Кирилло-Белозерского монастыря (родители монарха Василий III и Елена Глинская посещали монастырь, мечтая о наследнике), и потому всячески способствовал его процветанию. Значение монастыря как духовного и культурного центра, а также фортификационного сооружения на протяжение веков было велико. Например, библиотека Кирилло-Белозерского монастыря входила в число богатейших книгохранилищ Руси (к XVII веку она состояла из двух тысяч книг). Во времена Смуты монастырь успешно преодолевал осаду польских и литовских интервентов. Кирилло-Белозерский монастырь служил и местом заточения провинившихся перед властью светских или духовных лиц. Самым известным заключенным монастыря был небезызвестный патриарх Никон – здесь реформатор Русской церкви провел последние годы жизни.

Без преувеличений и лишнего пафоса могу сказать, что в этих местах должен побывать каждый русский (или считающий себя таковым) человек. В монастыре хранится удивительное по объему и степени сохранности собрание ценностей допетровской России. Тем, кто скептически относится к несветскому культурному наследию, факт, что часть экспонатов была вывезена в Третьяковскую галерею и Русский музей, должен хоть что-то да сообщить о степени значимости хранящихся в монастыре вещей.

Без преувеличений и лишнего пафоса могу сказать, что в этих местах должен побывать каждый русский (или считающий себя таковым) человек. В монастыре хранится удивительное по объему и степени сохранности собрание ценностей допетровской России. Тем, кто скептически относится к несветскому культурному наследию, факт, что часть экспонатов была вывезена в Третьяковскую галерею и Русский музей, должен хоть что-то да сообщить о степени значимости хранящихся в монастыре вещей.

Слева от входа на территорию находилось небольшое кафе. Кроме лепешек с яйцом и сыром (да еще чая и кофе), ничего съестного больше не было. Голод, как известно, не тетка, так что пришлось поглощать что дают. Оказалось, не так уж и плохо. По крайней мере этого вполне хватило, чтобы обойти все экспозиции, на которые мне понадобилось несколько часов. Интересным было все, начиная с книг XVI века (эх, такие бы в свою коллекцию!), продолжая великолепием убранства Успенского монастыря и заканчивая изгрызенным богомольцами еловым крестом – этот вид мародерства считался весьма действенным для исцеления от зубной боли. Так-то!

Всего увиденного не перечислить, да и вряд ли стоит – лучше увидеть вживую. Если решитесь ехать, рекомендую изучить этот сайт. А пока полюбуйтесь фотографиями, которые я сделала с одного из наиболее высоких сооружений монастыря – колокольни:

Всего увиденного не перечислить, да и вряд ли стоит – лучше увидеть вживую. Если решитесь ехать, рекомендую изучить этот сайт. А пока полюбуйтесь фотографиями, которые я сделала с одного из наиболее высоких сооружений монастыря – колокольни:

Вдоволь исследовав монастырь и снова подкрепившись неизменными лепешками, я отправилась обратно на автостанцию – нужно было найти такси. В сарае с кассами находился крошечный магазин. Распахнула дверь – вот это да! Такое я помню только из своего детства: бетонный пол с вкраплениями каких-то инородных камней, стеллажи вдоль стен, за которыми стоят продавщицы в белых чепцах (ну или как там они называются). Справа на полках съестное, слева ковры, обои, бытовая химия и прочие жизненно необходимые в хозяйстве предметы. И никакого самообслуживания. Да, учтите, слова вроде Samsung Pay лучше не произносить, иначе посмотрят как на ведьму, изрыгающую проклятия. Зато позывной «Такси "Эконом"» (позывной потому, что к вам приедет «свой человек», без традиционной шашки на крыше) здесь понимают сразу.

|  |  |  |

Передо мной останавливается (по задумке производителя белая, а на деле серо-коричневая от грязи) машина с грузином за рулем. Ехать двадцать километров – и это расстояние мы пролетаем со свистом. Водитель не хочет ехать под знак, поэтому приходится идти по сельской дороге. Все это ради того, чтоб увидеть легендарные фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре.

Ферапонтов монастырь возник одновременно с Кирилло-Белозерским на рубеже XIV–XV веков. Собор Рождества Богородицы появился веком позже. Именно его расписывал Дионисий со своими сыновьями. Работы иконописца сравнимы с произведениями выдающихся мастеров Западной Европы, таких как Микеланджело и Леонардо да Винчи.

Дионисий был новатором для своего времени. Он использовал краски не только с составом из натуральных пигментов, как большинство его коллег, но и синтетические, привезенные из Италии и малоизвестные на Руси. К тому же работы Дионисия в Соборе Рождества Богородицы не являются фресками в традиционном их понимании. Обычно мастер завершал работу после того, как штукатурка с росписью высыхала (оплошности не допускались, при малейшей ошибке приходилось сбивать штукатурку и проделывать работу заново). Дионисий же после создания фрески работал по сухой штукатурке; красками с масляным составом создавал фактуру рисунка, передавал светотень.

Стенопись собора никогда не поновлялась (известно, что от такой инициативы в других храмах страдали многие русские росписи ХI–ХVII веков), что позволило в наши дни включить комплекс Ферапонтова монастыря в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

До 1970-х храм терпеливо дожидался реставрации. Специалисты очищали фрески от плесени, пыли, свечного нагара каучуковой губкой, а затем консервировали слой специальным клеем. Было решено не вносить никаких изменений в работу Дионисия, утерянные фрагменты штукатурки не восстанавливали.

Ферапонтов монастырь возник одновременно с Кирилло-Белозерским на рубеже XIV–XV веков. Собор Рождества Богородицы появился веком позже. Именно его расписывал Дионисий со своими сыновьями. Работы иконописца сравнимы с произведениями выдающихся мастеров Западной Европы, таких как Микеланджело и Леонардо да Винчи.

Дионисий был новатором для своего времени. Он использовал краски не только с составом из натуральных пигментов, как большинство его коллег, но и синтетические, привезенные из Италии и малоизвестные на Руси. К тому же работы Дионисия в Соборе Рождества Богородицы не являются фресками в традиционном их понимании. Обычно мастер завершал работу после того, как штукатурка с росписью высыхала (оплошности не допускались, при малейшей ошибке приходилось сбивать штукатурку и проделывать работу заново). Дионисий же после создания фрески работал по сухой штукатурке; красками с масляным составом создавал фактуру рисунка, передавал светотень.

Стенопись собора никогда не поновлялась (известно, что от такой инициативы в других храмах страдали многие русские росписи ХI–ХVII веков), что позволило в наши дни включить комплекс Ферапонтова монастыря в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

До 1970-х храм терпеливо дожидался реставрации. Специалисты очищали фрески от плесени, пыли, свечного нагара каучуковой губкой, а затем консервировали слой специальным клеем. Было решено не вносить никаких изменений в работу Дионисия, утерянные фрагменты штукатурки не восстанавливали.

Коротко о главном:

Плохое транспортное сообщение

Государство самоустранилось от решения транспортных проблем, отдав автостанции во власть жадного индивидуального предпринимателя. И ладно, если бы не было спроса – очереди в кассу и до предела заполненные автобусы говорят о том, что вопрос актуален. Дорогие билеты, устаревший автопарк (ну разве это дело, что автобус едет 150 км три часа!), неудобное расписание вкупе с нерегулярностью рейсов – все это убивает туризм Вологодчины.

Высокая стоимость входных билетов

Бесспорно, территория у Кирилло-Белозерского монастыря огромна, а обширное собрание ценностей допетровской эпохи позволяет осматривать экспозиции часами. Однако отсутствие гибкой системы льгот (например, здесь не делают скидок для студентов) при относительно высокой стоимости билета отбивают желание у отечественного туриста открывать для себя родные места.

Такое нигде больше не увидишь

В Кирилло-Белозерском и Ферапонтовом монастырях хранятся удивительные, неповторимые предметы старины – подлинное русское искусство, прошедшее через века. Штучные вещи с неповторимым почерком мастера разительно отличаются от производимого сегодня маскульта. Добраться до этих сокровищ непросто: времязатратно и дорого. Но оно того стоит.

ЧЕРЕПОВЕЦ

ЧЕРЕПОВЕЦ

Идея поехать в Череповец возникла неожиданно и скорее от безысходности, нежели от больших стремлений увидеть город: это было максимально привлекательное направление, с точки зрения транспортной доступности. Череповец – крупный индустриальный центр области, первый (!) по численности населения и по площади. У него весьма интересная история.

В XV веке появляется первое упоминание местности под названием Череповесь. Название связано с тем, что здесь жило финно-угорское племя весь. Своим же возникновением город обязан Воскресенскому монастырю. Вокруг него сначала возник посад, а в 1777 году Екатерина II присвоила посаду статус города – этому способствовало экономически выгодное расположение на пересечении двух рек, Шексны и Ягорбы. В XX веке в Череповце строятся крупные металлургические и химические заводы, которые и сегодня работают весьма эффективно.

В XV веке появляется первое упоминание местности под названием Череповесь. Название связано с тем, что здесь жило финно-угорское племя весь. Своим же возникновением город обязан Воскресенскому монастырю. Вокруг него сначала возник посад, а в 1777 году Екатерина II присвоила посаду статус города – этому способствовало экономически выгодное расположение на пересечении двух рек, Шексны и Ягорбы. В XX веке в Череповце строятся крупные металлургические и химические заводы, которые и сегодня работают весьма эффективно.

Крупный промышленный город имеет соответствующую атмосферу. Он мощный, серый, гнетущий и... безликий из-за своей типовой застройки. Если в других покоцанных большевиками городах исторический центр начинается плавно и органично (по крайней мере чувствуется градация от убогих хрущевок к буржуазным излишествам прошлых веков), то здесь он выглядит как заплатка из тончайшего шелка на обветшавшем драпе.

Нет времени читать текст полностью? Вот спойлер!

Однако говорить о том, что туристу в Череповце совсем некуда сходить, нельзя. Мой маршрут был построен следующим образом. От автовокзала через центр города я направилась к уже упомянутому выше Воскресенскому монастырю. На входе увидела невеселую картину: отправившийся на «заработки» бедняк с опухшим от алкоголя лицом мирно посапывал на снегу, укрывшись какой-то ветошью. Вокруг него в поисках остатков хлебных крошек бродили голуби, за которыми пристально следила готовящаяся к охоте кошка. Прыжок – и птицы взмыли над головами прохожих, задевая их плечи крыльями и портя им со страху верхнюю одежду. Ответом на такой перформанс звучали далеко не благочестивые слова.

Затем посетила мемориальный дом Верещагиных: здесь выдающийся русский художник жил с 1842 по 1850-е годы. Примечательно, что такой небольшой музей собрал неплохую коллекцию подлинных работ Василия Верещагина. Одним из самых занимательных предметов экспозиции для меня стал табурет, ножками которого служили ноги лося. «Мерзость-то какая!» – подумала тогда я, а меньше чем через месяц увидела запомнившийся экстравагантный предмет в документальном фильме Леонида Парфенова об Александре II – да, пошло и вычурно, а пройти мимо никто не может.

Художественный музей тоже был весьма неплох. И если современное искусство меня совсем не впечатлило (чего и следовало ожидать), то точные миниатюры деревянных храмов (большая часть которых по глупости была утрачена в ХХ веке), а также классическое искусство XVII-XIX веков вполне стоили потраченного времени.

Затем посетила мемориальный дом Верещагиных: здесь выдающийся русский художник жил с 1842 по 1850-е годы. Примечательно, что такой небольшой музей собрал неплохую коллекцию подлинных работ Василия Верещагина. Одним из самых занимательных предметов экспозиции для меня стал табурет, ножками которого служили ноги лося. «Мерзость-то какая!» – подумала тогда я, а меньше чем через месяц увидела запомнившийся экстравагантный предмет в документальном фильме Леонида Парфенова об Александре II – да, пошло и вычурно, а пройти мимо никто не может.

Художественный музей тоже был весьма неплох. И если современное искусство меня совсем не впечатлило (чего и следовало ожидать), то точные миниатюры деревянных храмов (большая часть которых по глупости была утрачена в ХХ веке), а также классическое искусство XVII-XIX веков вполне стоили потраченного времени.

|  |  |  |

Главный провал дня поджидал меня в Историко-краеведческом музее. Туда просто не пускали посетителей, обосновывая свой отказ тем, что на экспозициях слишком много народу и смотрители не в состоянии за всеми уследить. На справедливый вопрос, как же справляется Лувр или Эрмитаж, сотрудница вспылила и сказала, что в луврах работает больше людей (ага, и экспозиции по размеру такие же крошечные). Это надо же! Приветливый город Череповец, ничего не скажешь.

На этой печальной ноте закончилось мое знакомство с городом, нужно было идти на автовокзал. Было обидно, что я не посмотрела Усадьбу Гальских и Музей металлургической промышленности: первая интересна с исторической точки зрения, ну а последний известен своей интерактивностью, способностью вовлекать непосвященных в такую сложную тему.

Последним приключением дня был скандал с кассиром автостанции (пишу эти строки и думаю, что слишком высоко оценила бесконфликтность людей этого региона; но, с другой стороны, разве есть такое правило, которое не делает ни одного исключения для своих частных случаев?) – сотрудница автостанции отказывалась оформлять студенческую скидку. Месть моя была страшна. Выбрав из десятка бомбил с минивэнами, выкрикивающими на входе «Череповец – Вологда, Череповец – Вологда», наиболее адекватного, через десять минут я:

а) без всяких скидок ехала дешевле, чем со скидками официального перевозчика;

б) чувствовала к себе человеческое отношение, отвечая на заботливые вопросы в духе «тепло ли тебе девица?»;

в) как следует из предыдущего пункта, находилась более чем в комфортных условиях;

г) ехала в новой машине и не переживала за безопасность, потому что водитель вел автомобиль аккуратно, соблюдая скоростной режим;

Ну и напоследок отмечу, что в Вологде я оказалась на полтора часа раньше, чем если бы проделывала тот же путь на автобусе. На этом по Череповцу все, господа!

На этой печальной ноте закончилось мое знакомство с городом, нужно было идти на автовокзал. Было обидно, что я не посмотрела Усадьбу Гальских и Музей металлургической промышленности: первая интересна с исторической точки зрения, ну а последний известен своей интерактивностью, способностью вовлекать непосвященных в такую сложную тему.

Последним приключением дня был скандал с кассиром автостанции (пишу эти строки и думаю, что слишком высоко оценила бесконфликтность людей этого региона; но, с другой стороны, разве есть такое правило, которое не делает ни одного исключения для своих частных случаев?) – сотрудница автостанции отказывалась оформлять студенческую скидку. Месть моя была страшна. Выбрав из десятка бомбил с минивэнами, выкрикивающими на входе «Череповец – Вологда, Череповец – Вологда», наиболее адекватного, через десять минут я:

а) без всяких скидок ехала дешевле, чем со скидками официального перевозчика;

б) чувствовала к себе человеческое отношение, отвечая на заботливые вопросы в духе «тепло ли тебе девица?»;

в) как следует из предыдущего пункта, находилась более чем в комфортных условиях;

г) ехала в новой машине и не переживала за безопасность, потому что водитель вел автомобиль аккуратно, соблюдая скоростной режим;

Ну и напоследок отмечу, что в Вологде я оказалась на полтора часа раньше, чем если бы проделывала тот же путь на автобусе. На этом по Череповцу все, господа!

|  |  |  |

Коротко о главном:

Плохое транспортное сообщение

Сейчас я побуду гением рекламы и борцом за справедливость: любите комфорт – выбирайте бомбилу поадекватнее и чувствуйте себя современным человеком. Дешево, быстро, безопасно.

Тут вам не рады

Если вас не пустят в музей, не обижайтесь. Ажиотаж такой, что Лувр позавидует (со слов сотрудницы местного Лувра).

Идите до исторического центра с закрытыми глазами

...тогда Череповец надолго останется в вашем сердце и памяти.

ТОТЬМА

ТОТЬМА

Уже кажется невежливым по отношению к читателю начинать повествование об очередном городе с нытья о никудышном транспорте. Однако эта небольшая и легко решаемая проблема методично убивает туристическую активность в регионе. Можно выпускать тысячи брошюр и давать дорогую рекламу, пытаясь сформировать имидж области, однако ни один мало-мальски квалифицированый пиарщик, да что там, даже сам бог геобрендинга не справится с этой задачей до тех пор, пока не будет решен вопрос общественного транспорта. Основная задача последнего – связывать города удобным и доступным населению способом. И если совсем недавно, в советское время, эта достойная миссия хоть как-то реализовывалась на деле (регулярно ходили электрички, автобусы), то сегодня попасть в небольшие региональные города становится крайне сложно. Железнодорожные станции закрыты или работают на благо промышленности, принимая товарняки. Автостанции отданы предпринимателям, для которых персональное благо гораздо выше блага народного. Итог печален.

До Тотьмы предстояло ехать четыре часа. Снова ранний подъем, снова пропущенный завтрак (о последнем я перестала тосковать в процессе поездки – уж больно трясло), но зато приятный сюрприз на автовокзале: на платформе с табличкой «Вологда-Тотьма» красовался новенький микроавтобус.

Долгие два года еженедельных поездок на автобусе Москва-Гомель-Москва (отдавала долг Родине, работая по распределению в музыкальной школе) приучили меня быстро отключаться при любых условиях, стоило только сесть в кресло и настроиться на нужный лад (а условия были веселее некуда: полутрезвый пролетариат смотрел сериалы про ментов до трех ночи, пока я пыталась учить французский / писать курсовую / осваивать программу по литературе / спать после нелегких пяти пар в университете). Этот полезный навык пригодился мне и в поездке до Тотьмы. Он же спас мой жаждущий конкретики мозг от малоинформативного подкаста «Радио Маяка»: ведущие хотели рассказать об истории и о достопримечательностях города, а получались сплошные хи-хи-ха-ха да панегирики особой атмосфере Тотьмы. Короче говоря, первую часть пути я почти что не помню, поскольку провела ее во сне.

Вторая же часть прошла бодро, allegro agitato. Машину трясло настолько сильно, что я проснулась. Попыталась посмотреть в окно – оно покрылось ледяным узором. Пришлось ориентироваться на ощущения: мои руки и ноги подлетали в такт каждой яме, а голова невольно кивала и тряслась, прямо как у игрушечной собачки на шарнирах, которую так любят автомобилисты. Казалось, преодолеваем бездорожье. Тут меня осенила гениальная мысль: едем на новом микроавтобусе, потому что какой-нибудь ветхий «Пазик» развалился бы, не преодолев и первых двухсот метров такого дорожного полотна. Владельцам личных автомобилей, отправившихся в такой путь, остается только посочувствовать – это же прости-прощай подвеска!

Долгие два года еженедельных поездок на автобусе Москва-Гомель-Москва (отдавала долг Родине, работая по распределению в музыкальной школе) приучили меня быстро отключаться при любых условиях, стоило только сесть в кресло и настроиться на нужный лад (а условия были веселее некуда: полутрезвый пролетариат смотрел сериалы про ментов до трех ночи, пока я пыталась учить французский / писать курсовую / осваивать программу по литературе / спать после нелегких пяти пар в университете). Этот полезный навык пригодился мне и в поездке до Тотьмы. Он же спас мой жаждущий конкретики мозг от малоинформативного подкаста «Радио Маяка»: ведущие хотели рассказать об истории и о достопримечательностях города, а получались сплошные хи-хи-ха-ха да панегирики особой атмосфере Тотьмы. Короче говоря, первую часть пути я почти что не помню, поскольку провела ее во сне.

Вторая же часть прошла бодро, allegro agitato. Машину трясло настолько сильно, что я проснулась. Попыталась посмотреть в окно – оно покрылось ледяным узором. Пришлось ориентироваться на ощущения: мои руки и ноги подлетали в такт каждой яме, а голова невольно кивала и тряслась, прямо как у игрушечной собачки на шарнирах, которую так любят автомобилисты. Казалось, преодолеваем бездорожье. Тут меня осенила гениальная мысль: едем на новом микроавтобусе, потому что какой-нибудь ветхий «Пазик» развалился бы, не преодолев и первых двухсот метров такого дорожного полотна. Владельцам личных автомобилей, отправившихся в такой путь, остается только посочувствовать – это же прости-прощай подвеска!

Навигатор показывает, что до Тотьмы осталось пять километров. Убежденная в том, что выйду из машины не позднее чем через десять минут, накидываю на шею шарф и натягиваю на руки узкие кожаные перчатки. Не тут-то было! На ямах пришлось скакать еще добрых полчаса.

Вот передо мной предстает тотемский автовокзал. В подкасте (ну хоть что-то я услышала) он был описан как невероятно красивое здание, похожее на замок. Конечно, было бы кощунством обвинять автора этого высказывания в чрезмерной любви к своей малой родине, но с замком у здания если и были сходства, то самые отдаленные, притянутые за уши.

Вот передо мной предстает тотемский автовокзал. В подкасте (ну хоть что-то я услышала) он был описан как невероятно красивое здание, похожее на замок. Конечно, было бы кощунством обвинять автора этого высказывания в чрезмерной любви к своей малой родине, но с замком у здания если и были сходства, то самые отдаленные, притянутые за уши.

Стою в очереди, нужно взять билеты назад. Низкое окошко требует, чтоб вопрошающий склонился аки холоп перед барином. Задаю вопрос, получаю ответ, после которого сердце начинает стучать где-то в районе живота. Последний автобус до Вологды в три, но на него билетов нет. Единственный вариант на час дня.

Наученная отличным сервисом череповецких бомбил (как звучит-то!), я мониторю группы в Вконтакте и нахожу несколько подходящих вариантов. После десяти звонков по разным номерам оказывается, что семь из них вне зоны доступа и три в этот день не планируют совершать рейс (вот обманщики! в группе было написано, что они ежедневно ходят до Вологды). Пришлось брать билеты на час дня. Итого: восемь часов тряски в дороге и два с половиной часа на город, который входит в список исторических поселений России (в него включен всего сорок один город, где сохранилась историческая застройка в своей архитектурной целостности). Возможно, Тотьма сохранила свой облик благодаря тому же фактору отсутствия нормального транспорта: в 1930-е годы разрабатывался проект железной дороги, проходящей через Тотьму, но он не был реализован из-за ВОВ. Не добрались большевики до Тотьмы!

Иду в центр города по местности, которая напоминает деревеньку: низкие деревянные домики и спрятанные под снегом дороги-колеи. Однако это совсем не похоже на селение, подтверждающее стереотипы родом из радищевской эпохи. Тотьма предстает передо мной маленьким сказочным городком-анахронизмом. Милым, простым, аккуратным, русским.

Но главное – очень своеобразным. У такого маленького города есть свой архитектурный стиль – тотемское барокко. Он представлен невероятно высокими, похожими на парусные корабли храмами XVIII века. Их украшают картуши – кирпичная кладка, своими формами напоминающая морские карты. Неудивительно: строительство храмов финансировали купцы, которые осваивали Аляску и Алеутские острова (поэтому на гербе Тотьмы изображена алеутская лисица – единственный в России случай, когда символом города является животное, не обитающее на территории Российской Федерации).

За два с половиной часа удалось осмотреть Входоиерусалимский храм (внутри открыт Музей мореходов), пройти викторину и послушать экскурсию в Музее Ивана Кускова, в прямом смысле слова пробежаться по центру города, сфотографироваться с памятником алеутской лисице, поесть в привокзальном кафе. Все! Было очень обидно, потому что городок мне понравился. Думаю, когда-нибудь вернусь – он того стоит.

Нет времени читать текст полностью? Вот спойлер!

|  |  |  |  |

Большая часть времени ушла на Музей Ивана Кускова – исследователя Аляски и Северной Калифорнии. Судьба у этого товарища образцово русская: влез в крупные долги, которые пришлось выплачивать более двадцати лет (из-за чего он был вынужден ехать в экспедицию на Аляску), основал Форт-Росс в Калифорнии, проявил себя талантливым дипломатом (да так, что индейцы о нем помнят и сегодня), затем взгрустнул и, перейдя 57-летний порог, взял себе 19-летнюю жену, вернулся на родину и... умер.

Когда я вошла в музей, кассир с порога предложила присоединиться к викторине, мол, все остаются довольны, да и последующая за этим экскурсия проходит веселее. Викторина уже подходила к концу, но мне удалось собрать достаточное для победы количество карточек, оставив приехавших из соседнего села туристов с носом. После этого экскурсовод подробно рассказывал о биографии Кускова, о деятельности Российско-Американской торговой компании, о мероприятиях, которые сегодня проходят в Тотьме и Форт-Россе в память о минувших временах. Выслушав объяснение, почему я так часто смотрю на часы, экскурсовод посмеялся и сказал, что он сам когда-то остался в Тотьме, пропустив свой автобус. Меня такая перспектива не устраивала, так что после экскурсии я убежала из музея, забыв даже купить сувениры.

Когда я вошла в музей, кассир с порога предложила присоединиться к викторине, мол, все остаются довольны, да и последующая за этим экскурсия проходит веселее. Викторина уже подходила к концу, но мне удалось собрать достаточное для победы количество карточек, оставив приехавших из соседнего села туристов с носом. После этого экскурсовод подробно рассказывал о биографии Кускова, о деятельности Российско-Американской торговой компании, о мероприятиях, которые сегодня проходят в Тотьме и Форт-Россе в память о минувших временах. Выслушав объяснение, почему я так часто смотрю на часы, экскурсовод посмеялся и сказал, что он сам когда-то остался в Тотьме, пропустив свой автобус. Меня такая перспектива не устраивала, так что после экскурсии я убежала из музея, забыв даже купить сувениры.

Коротко о главном:

Тотьма – это красиво

Только здесь можно увидеть необычные храмы XVIII века в стиле тотемского барокко, напоминающие парусные корабли. Тотьма – это город-музей, который входит в немногочисленный список исторических поселений России.

Осторожно! Здесь остаются навсегда

Не опаздывайте на свой рейс, если не хотите всю жизнь работать тотемским экскурсоводом. Проверено: такая учесть постигла нескольких людей, приехавших в Тотьму ненадолго :)

Вологодская область достойна того, чтобы посетить ее хоть раз в своей жизни. Она способна удивить хорошо сохранившимися предметы старины (в большом количестве), нехарактерными для других регионов страны. Конечно, вопрос транспортной доступности актуален и проблематичен, но кто сказал, что у него нет решения?

С другой стороны, относительная дороговизна может отбить у соотечественников желание ехать в этот регион, и последние отдадут предпочтение недорогим странам вроде Польши, Венгрии или Сербии – как минимум это сулит комфорт и диковинные развлечения.

Я настроена оптимистично: стартовые позиции явно не хуже, чем у Запада, а по некотором показателям (культурного наследия хоть отбавляй, как его ни пытались уничтожить в течение ХХ века) мы даже превосходим Европу. И оснований для этого утверждения более чем достаточно. Ну а иначе для чего писался весь этот лонгрид?

С другой стороны, относительная дороговизна может отбить у соотечественников желание ехать в этот регион, и последние отдадут предпочтение недорогим странам вроде Польши, Венгрии или Сербии – как минимум это сулит комфорт и диковинные развлечения.

Я настроена оптимистично: стартовые позиции явно не хуже, чем у Запада, а по некотором показателям (культурного наследия хоть отбавляй, как его ни пытались уничтожить в течение ХХ века) мы даже превосходим Европу. И оснований для этого утверждения более чем достаточно. Ну а иначе для чего писался весь этот лонгрид?